清秋时节,虽然“秋老虎”还会在中午时分释放夏末的威力,而身处早晚的户外,一阵秋风拂过,皮肤会倏然而起一层微栗。

这看似简单的生理反应,实则蕴含着中医藏象理论的深意。

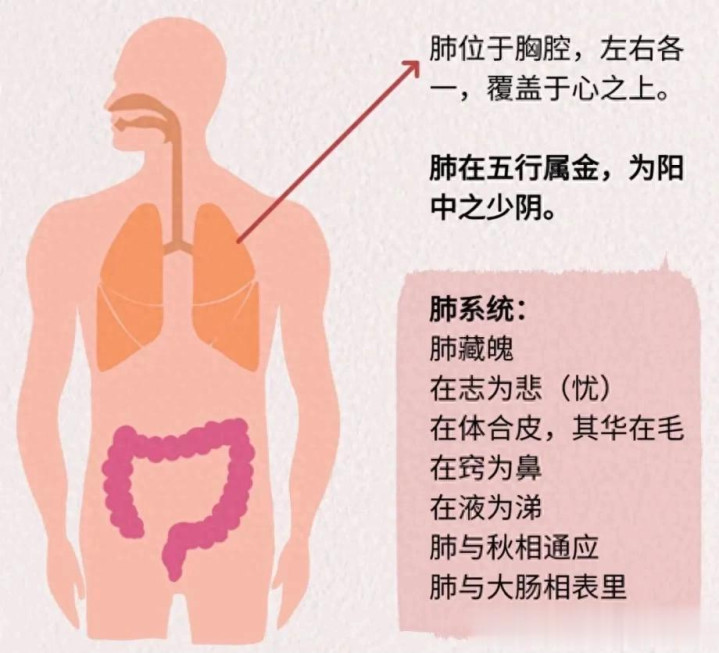

“肺朝百脉,二十四节气的变化归脉所统。”同时“肺者,气之本,魄之处也,其华在毛,其充在皮。”(《素问》)

肺应天时,皮毛为镜:人体通过皮肤这层薄薄的边界,与二十四节气的韵律同频共振。

一、天地节律在皮肤上的交响

“肺者,相傅之官,治节出焉。”(《黄帝内经·素问·灵兰秘典论》)

“治节”不仅指治理调节,更暗合节气变化的规律。肺脏作为人体与外界沟通的宰相之官,通过主管的皮毛系统,成为感知自然变化的先知。

每逢节气交替,人体自有一套精密的响应机制,肺脏首当其冲承担调节重任,皮肤便是其窗口。

立春时节,阳气初升,毛孔如沉睡一冬的种子渐渐苏醒,肺气宣发助阳气升腾。此时许多人会感到皮肤微痒,实为气血向外疏发的自然表现;

芒种节气,阳气旺盛,肺津输布以御暑热,汗孔充分开放,排汗成为调节体温的主要方式;

而到处暑节气,虽然暑气犹存,但天地间已潜伏秋凉之意,肺气收敛助阳气内守,毛孔的开合变得谨慎,晨起时常可感受到皮肤对空气湿度的敏锐反应;

大雪之际,肺卫固表以防寒邪。

这些变化并非孤立发生,而是通过“肺朝百脉”实现全身调控。肺主一身之气,皮肤将天地节气的信息收集反馈到肺,肺将节气信息通过百脉传达至五脏六腑:

惊蛰时肝气随之疏泄;

芒种时心火得以旺盛;

白露时脾土开始收敛;

大雪时肾水相应闭藏。

皮肤如同一个精巧的琴码,将天地节气的旋律转换为脏腑能理解的频率。

二、皮毛为肺之镜,映现天地节律

肺与皮毛的关系在《内经》中多次强调:“肺之合皮也,其荣毛也。”(《素问·五脏生成篇》)皮毛不仅是肺的外在表现,更是感知自然变化的精微传感器。

现代研究证实,皮肤表面存在多种感光受体,能直接感知光周期变化;皮温调节系统对外界温湿度变化的敏感度极高。这些科学发现与中医“皮毛应天”的智慧不谋而合。

在节气转换期间,这种天人相应的表现尤为明显:

立春前后常见“春困”现象,实为人体阳气初升未畅,皮肤调节功能未能完全适应日照延长的表现。

夏至时节多汗易倦,反映身体通过最大程度开泄毛孔来顺应阳盛之势。

霜降前后皮肤易显干燥,是人体随自然界收敛之气减少皮脂分泌的自我保护。

冬至时手足不温者增多,乃阳气内藏后体表气血供给相对不足的应季反应。

这些看似不适的症状,实则是身体与天地对话的自然语言,提醒我们当顺应时令调整生活。

三、循节而养:肺与皮毛并调的节气智慧

基于“天人相应”,古人总结出“与天地同纪”的养生智慧。今人虽居都市,仍可循此道而养身心。

春季六节气(立春至谷雨):

《养生论》有言:“春三月,每朝梳头一二百下。”立春时节可配合叩击云门、中府等肺经穴位。助肺气宣发。

惊蛰晨起宜做深呼吸练习,吸气时想象清气充盈肺腑,呼气时浊气从毛孔排出。

夏季六节气(立夏至大暑):

《修龄要旨》记载:“夏气热,宜食菽以寒之。”

小满时节可用百合、麦冬等润肺之品煮粥食用。

夏至前后可练习“六字诀”中的“呬”字诀,泄肺热,通调气机。

秋季六节气(立秋至霜降):

《云笈七签》建议:“秋三月,宜早卧早起,与鸡俱兴。”

白露时节可练习“咽津功”,将唾液缓缓咽下以润肺燥。

秋分当增食白色食物如银耳、梨子,助肺气清肃。

冬季六节气(立冬至大寒):

《千金方》指出:“冬三月,宜服药酒一二杯,以迎阳气。”

大雪时节可艾灸肺俞穴,温通肺气。

小寒前后宜练习“呼吸吐纳法”,吸气时观想热气充满胸腔,温暖肺脏。

四、现代生活中的节气养生实践

都市生活虽多室内环境,仍可创造与节气相通的条件:

1、节气当日调整作息:每个节气交节前后一日提前半小时就寝,帮助身体适应节律转换

2、营造微气候:在空调房间放置水盆调节湿度,夏季保持26℃温差,冬季维持20℃左右

3、节气导引术:每节气练习相应导引动作(如清明踏青步、处暑揉迎香穴)

4、穿衣智慧:采用“三层法”———贴身纯棉吸汗、中间保暖、外层防风,便于随温度调节

5、皮肤呼吸训练:每日静坐观想毛孔随呼吸开合,增强卫气调节意识

五、身心合一的节气智慧

皮肤与节气的相通不仅是生理过程,更蕴含心理调节的奥秘。研究发现,季节性情绪波动与皮肤光感受器直接相关。立春时多接触自然光线可缓解冬季抑郁;秋分后增加暖色照明有助于情绪平稳。这种身心共调的理念,正是中医整体观的精髓所在。

循节气而养,不仅是保健方法,更是一种生命哲学:当我们学会在霜降让身心收敛,在谷雨使志意生发,便真正实现了“与万物沉浮于生长之门”。皮肤上每寸感知自然的灵性,都在诉说一个永恒真理——人体小宇宙与天地大宇宙,从未分离。

配资最良心10大平台,配资公司官网网站,散户配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资公司100强陈道明和王家卫都没少被她内涵

- 下一篇:没有了